Ce quatrième « disque du mois » est certainement le disque de fanfare le plus réputé. Il est le premier disque édité par une éminente maison de disque. Tous les ateliers en possédaient au moins un exemplaire et il fut moult fois réédité et copié.

Génèse

L’histoire de ce disque nous est relatée par Alain Villeminot, dit Adrien Lharidelle, dans son Histoire de la fanfare Malaquais1.

La Fanfare Malaquais délègue deux de ses émissaires, Robert Csali, dit Père Mathieu, et Georges Loiseau dit Alexandre Mâchavoine, auprès de la direction artistique de Pathé-Marconi dans le but d’essayer d’enregistrer un disque. C’était à la rentrée 1954.

Munis de ce qu’ils considèrent maintenant comme la simple maquette d’un vrai disque – ces gaillards ont décidément toutes les audaces — les voilà qui demandent, et obtiennent (et on ne saura jamais par quel miracle) un rendez-vous avec un des directeurs artistiques de l’illustre et très sérieuse maison de disques Pathé-Marconi.

Georges Loiseau raconte :

« On arrive un peu impressionnés, tous les deux sur notre trente et un, et ce personnage nous reçoit dans un grand bureau, assisté d’un conseiller qu’il nous présente comme Pierre Marcel Ondher. On en reste bouche bée, car sa célèbre émission2 est connue de tous. (D’un autre côté, on se dit aussi qu’avoir déplacé un personnage aussi important, c’est plutôt bon signe). Nous voilà donc racontant notre salade, l’atelier, la fanfare, les bals, les sorties, l’ambiance que l’on sait y mettre, et l’enregistrement.

« Ah intéressant. Peut-on l’écouter ? mais bien sûr ». Et le bébé est fièrement déposé sur la table.

L’arpette, appelée pour l’occasion, s’affaire autour des boutons d’un engin électromagnétique des plus volumineux, et c’est parti. A voir le masque impassible du grand responsable, on voit tout de suite que l’audition produit un effet pour le moins mitigé. Au bout de deux morceaux, il le fait interrompre, s’excuse brièvement, et se retire à l’autre bout du bureau avec son conseiller. Commence alors un conciliabule à voix basse, mais pas assez pour mon ouïe fine, et j’entends tout d’un coup, avec une terrible acuité ce jugement définitif « on ne peut tout de même pas les enregistrer, ils ne savent même pas jouer ! ». Aïe aïe aïe!… Je regarde Robert. Il n’ a pas tout entendu, mais il a compris. Et là, on voit Pierre Marcel Ondher, développer avec beaucoup de persuasion et de gestes, des arguments que l’on ne perçoit que par bribes, mais qui peuvent en gros se résumer au paradoxe suivant : « Mais c’est justement parce qu’ils ne savent pas jouer qu’ils sont intéressants ». (Tête du grand directeur). Mais PMO tient bon, il y croit, et ça se voit : « Je suis sûr que ça va marcher ». Et le plus incroyable, c’est qu’il finit par enlever le morceau. On n’en revenait pas… »

Le disque sort en 1957

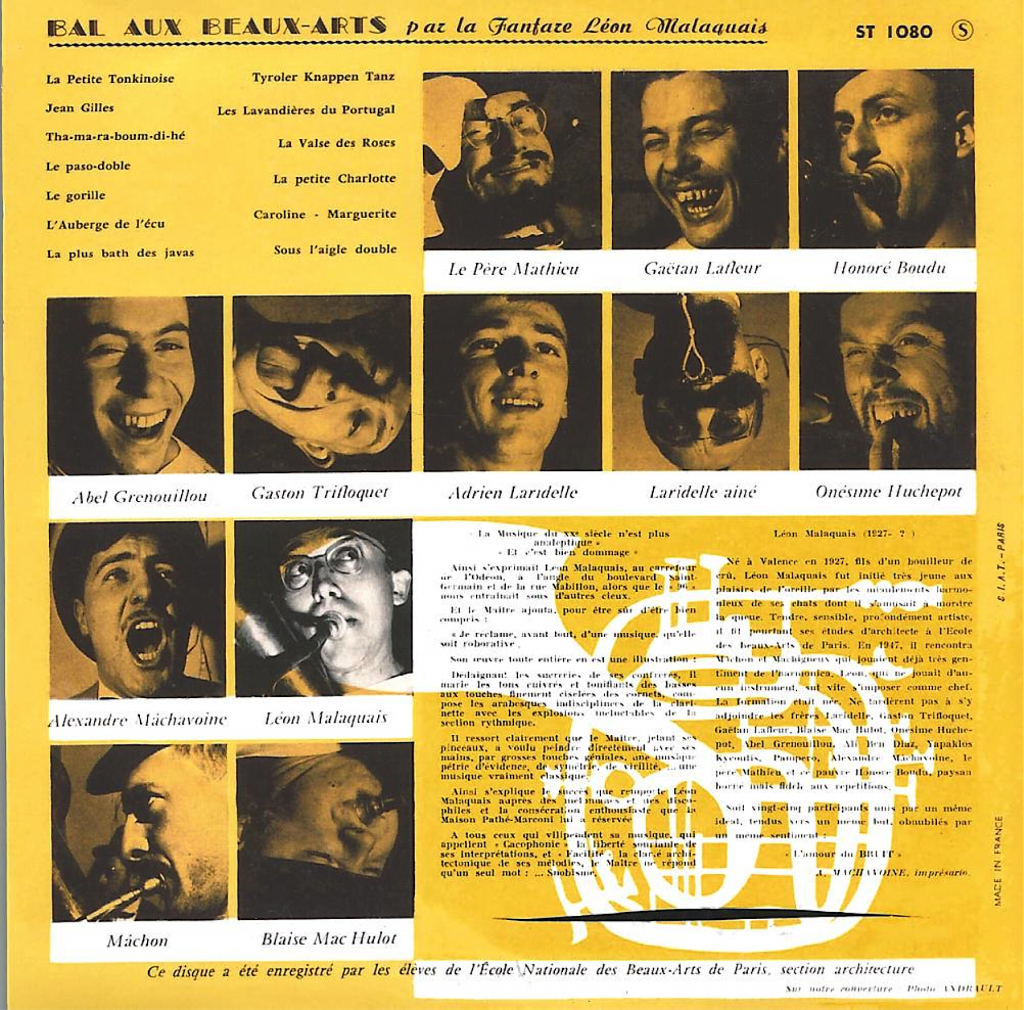

Le disque sort donc en 1957 sous le label Pathé, n°ST1080. C’est un microsillon de 25 cm, 33 tours, qui porte le titre de « Bal aux Beaux-Arts » sous-titré « Petite musique pour faire danser vos voisins avec la fanfare Léon Malaquais ».

Face A

- La petite tonkinoise

- Jean Gilles

- Tha-ma-ra-boum-di-hé

- Le paso-doble

- Le gorille

- L’Auberge de l’écu

- La plus bath des javas

Face B

- Tyroler Knappen Tanz

- Les lavandières du Portugal

- La Valse des Roses

- La petite Charlotte

- Caroline

- Marguerite

- Sous l’aigle double

La pochette présente en face principale une photo sépia de la fanfare en train de jouer au cours d’une fête, toujours en maillot rayé pour certains, chapeau melon ou haut de forme pour d’autres.

Le verso présente un trombinoscope de photos noir et blanc de l’ensemble et deux textes de Mâchavoine :

« La Musique du XXe siècle n’est plus analeptique… Et c’est bien dommage. » Ainsi s’exprimait Léon Malaquais, au carrefour de l’Odéon, à l’angle du boulevard Saint-Germain et de la rue Mabillon, alors que le « 96 » nous entrainait vers d’autres cieux. Et le Maître ajouta, pour être sûr d’être bien compris : « Je réclame d’une musique qu’elle soit roborative. »

Son œuvre toute entière en est une illustration :

Dédaignant les sucreries de ses confrères, il marie les tons cuivres et tonifiants des basses aux touches finement ciselées des cornets, compose les arabesques indisciplinées de la clarinette avec les explosions inéluctables de la section rythmique.

Il ressort clairement que le Maître, jetant ses pinceaux, a voulu peindre directement avec ses mains, par grosses touches géniales, une musique pétrie d’évidence, de symétrie, de virilité, une musique vraiment classique.

Ainsi s’explique le succès que rencontre Léon Malaquais auprès des mélomanes et des discophiles et la consécration enthousiaste que la Maison Pathé-Marconi lui a réservée.

À tous ceux qui vilipendent sa musique, qui appelle « Cacophonie » la liberté souriante de ses interprétations, et « Facilité » la clarté architectonique de ses mélodies, le Maître ne répond qu’un seul mot : … Snobisme. »

Puis :

« Né à Valence en 1927, fils d’un bouilleur de cru, Léon Malaquais fut initié très jeune aux plaisirs de l’oreille par les miaulements harmonieux de ses chats dont il s’amusait à mordre la queue. Tendre, sensible, profondément artiste, il fit pourtant ses études d’architecte à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. En 1947, il rencontra Mâchon et Machigneux qui jouaient déjà très gentiment de l’harmonica. Léon, qui ne jouait d’aucun instrument, sut vite s’imposer comme chef. La formation était née. Ne tardèrent pas à s’y adjoindre les frères Laridelle, Gaston Trifloquet, Gaëtan Lafleur, Blaise Mac Hulot, Onésime Huchepot, Abel Grenouillou, Ali Ben Diaz, Yapaklos Kycoulis, Pampero, Alexandre Mâchavoine, le Père Mathieu et ce pauvre Honoré Boudu paysan fidèle aux répétitions.

Soit vingt-cinq participants unis par un même idéal, tendus vers un même but, obnubilés par un même sentiment : « L’amour du BRUIT ».

Ont participé à ce disque :

Ce disque est enregistré en 1954 ou 1955. C’est donc la même génération présente à l’atelier que celle du disque précédent :

- Trompette : Gilles Thin (Gaston Trifloquet), Bernard Louyot (Gaëtan Lafleur), Michel Dougnac, Dussart.

- Cornet : Alain Villeminot (Adrien Lharidelle), Pierre Soulez-Larivière (Blaise Mac Hulot), Pierre Venencie (Mâchon), Philippe Manot (Mon Noeud ).

- Trombone : Jean-François Leleu (Yapakloss Kikouliss), Michel Vincent (Léon Malaquais).

- Clarinette : Paul Diaz (Ali ben Diaz).

- Basse : Michel Vincent (Léon Malaquais), Geleff, Pierre Venencie (Mâchon), Gérard Basso (Cuicui).

- Hélicon : Jean Tribel (Honoré Boudu), Jean Mereau.

- Jazzoflûte : Michel Fourtané (Laridelle Ainé).

- Grosse Caisse : Georges Loiseau (Alexandre Mâchavoine), Robert Csali (Père Mathieu).

- Batterie sur certains morceaux : Claude Marty.

- Impressario… : Michel Day (Onésime Huchepot).

On en parle

Ce disque connut un succès considérable, y compris commercial. Il permit aux fanfares des Beaux-Arts d’avoir accès aux rayons de disques et aux écoutes radiophoniques. D’aucun prétende que sans ce disque chez Pathé, les autres fanfares n’auraient pas eu accès à d’autres maisons de disque, telles Vogue, Ducretet-Thomson, Barclay, etc. D’autre comme Noël Hervé prétende même que, peut-être, le mouvement musical représenté par les fanfares auraient avorté.

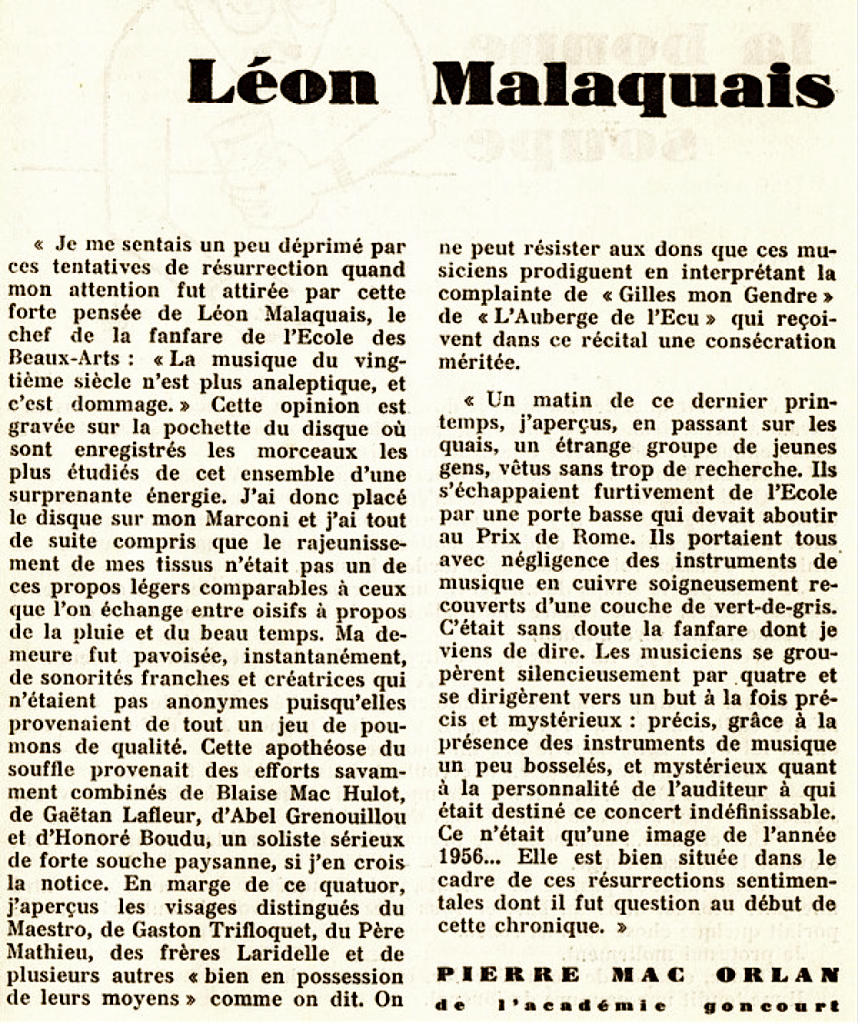

Pierre Mac Orlan3 en fit une critique plus que flatteuse dans le Bulletin de la Grande Masse de 1958 :

Dans « L’Amour du Bruit4 » n°11, Louis-René Blaire (dit Honoré Champion), se livre à une intéressante critique musicale du disque, point de vue que je me permets de reproduire ici :

« […] La première face commence par une présentation sous forme d’interview rapide de chaque musicien. C’est Loiseau (Mâchavoine) qui ouvre le bal au micro et fait décliner à chacun son nom de fanfare, suivi d’un échantillon sonore de l’instrument pratiqué. Séquence assez marrante où l’on reconnaît plutôt bien la voix de nos copains dont chacun s’était choisi pour l’occasion un pseudonyme, souvent inventé au dernier moment, comme ce fut le cas pour Onésime Hu-u-chepot ! […] On entend dans cette présentation quelques sorties restées célèbres comme « Yapakloss Kikouliss, trombone, Ali ben Diaz (lui, c’est un étranger !), le Père Mathieu, grosse caisse depuis 45 ans, etc, etc. »

Puis vient la musique avec la Tonkinoise rendue célèbre par le duo trompette-cornet Trifloquet et Lharidelle ; les deux complices s’en donnent à coeur joie avec des stacati virtuoses, tout à fait remarquables, à deux voix. Les accompagnements sont assez basiques, un peu trop peut-être, mais très en place.

Suit un « T’as qu’à raboum » ravageur et plein d’entrain (décidément, je ne connaitrai jamais l’orthographe de ce morceau !). Au milieu, un passage approximatif mais bien soutenu par la batterie de Claude Marty et des clarinettes de Diaz et consorts, assez marrant.

Piste n° 3 : le fameux « El Paso-Doble », très enlevé, sur fond de castagnettes et de piaillements surréalistes de la clarinette de Diaz, ainsi que des ta-ca-ta vigoureux de Trifloquet ou de Lharidelle. Suit « Le Gorille », tube de Brassens de l’époque, un 6/8 un peu lourdingue, mais quoi de plus normal pour un gorille ?

Puis l’Auberge de l’Écu, avec des relances énergiques de Yapakloss au trombone, et une chute aussi marrante qu’inattendue. Tyroler Knappen Tanz, un des grands tubes malaquaisiens, Les Lavandières du Portugal, La valse des Roses, la Petite Charlotte, précèdent un final explosif, mais peut-être est-ce dommage d’avoir enchaîné deux Valses à 3/4 de suite. Un choix de Pathé, sans doute ?

Final étincelant avec « Caroline-Marguerite » et « Sous l’aigle double », aux rythmes très soutenus et aux interventions de sifflets, poires et appeaux divers, très adéquats. On est loin ici des approches hésitantes du disque précédent ; celui-ci est un véritable bonheur, témoin vivant de cette époque lointaine de l’après-guerre où l’École résonnait des effluves cuivrées de cette très brillante jeune fanfare… »

Un jugement digne d’un critique de haut niveau de revue spécialisée !

Ce disque a été réédité de nombreuses fois sous des formes différentes, 33 tours, CD et même MP3 sur le net. Ces rééditions feront l’objet d’une rubrique ultérieure.

1957 est une année riche en disque de fanfare. Le mois prochain, nous évoquerons l’enregistrement de la fanfare de l’atelier Madelain, une autre histoire.

Écoute

Les droits de ce disque étant la propriété de la société EMI, ayant racheté les droits de Pathé-Marconi, nous ne pouvons vous diriger vers un lien pour l’écouter. Nous ne doutons pas que vous saurez à qui vous adresser pour en avoir connaissance. On le trouve en mp3 sur internet ici.

Notes et références

- Adrien Lharidelle & Co, Histoire édifiante et véridique de la grande fanfare Malaquais , Lulu Press, 2010, 364 p.

- Cette émission, « Florilèges de la musique de genre », était très populaire à l’époque, et surtout à l’école, pour d’évidentes raisons d’affinités musicales. Mais elle ne sera pas une mine de morceaux à jouer, à cause du niveau de technicité des interprétations présentées.

- Pierre Dumarchey (1882-1970), dit Pierre Mac Orlan, est un écrivain français, élu à l’Académie Goncourt en 1950, commandeur de le Légion d’honneur.

- Bulletin en format A4 de l'Association Fanfare Léon Malaquais et dont une vingtaine de numéros sont parus depuis 2008.