Notes et références

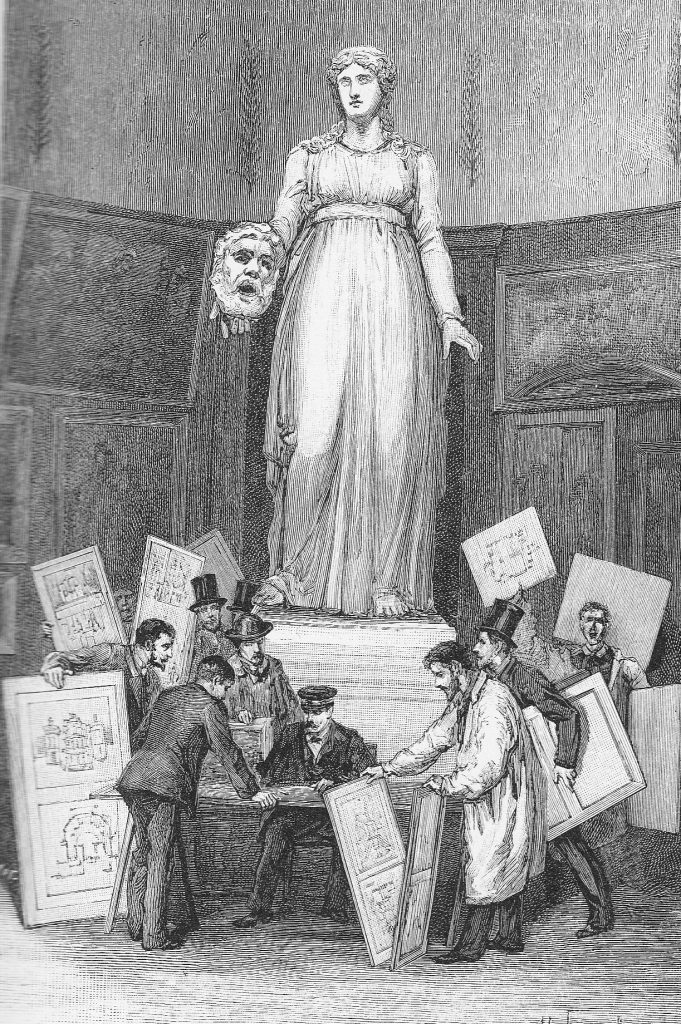

- Jusqu’en 1968, l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts est divisée en trois sections, à savoir, Peinture, Sculpture et Architecture.

A la section de Peinture se rattachent la Gravure en taille-douce, la Gravure à l’eau-forte, la Gravure sur bois et la Lithographie. A la section de Sculpture, se rattache la Gravure en médailles et en pierres fines - Le décret du 6 décembre 1968 initié par André MALRAUX, Ministre des Affaires culturelles, sépare la section Architecture de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (E.N.S.B.A.), procède à l’éclatement de celle-ci en fondant les Unités Pédagogiques d’Architecture (U.P.A.) – 13 en Province, 5 [puis 6 en janvier 1969, puis 8 fin juillet 1969 et enfin 9 en octobre 1975] à PARIS.

Ces Unités Pédagogiques fonctionnent comme des écoles, autonomes les unes vis-à-vis des autres.

Par la suite, les Unités Pédagogiques d’Architecture (U.P.A.) prendront le nom en 1986 d’École d’Architecture (E.A.) puis, enfin en 2005, le nom d’École Nationale Supérieure d’Architecture (E.N.S.A.)