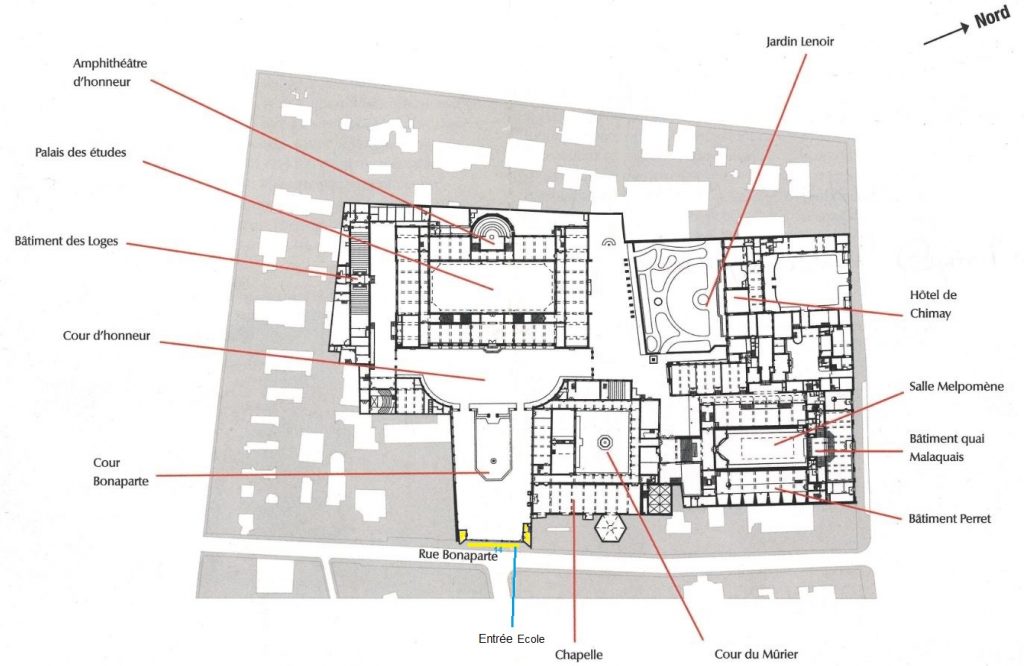

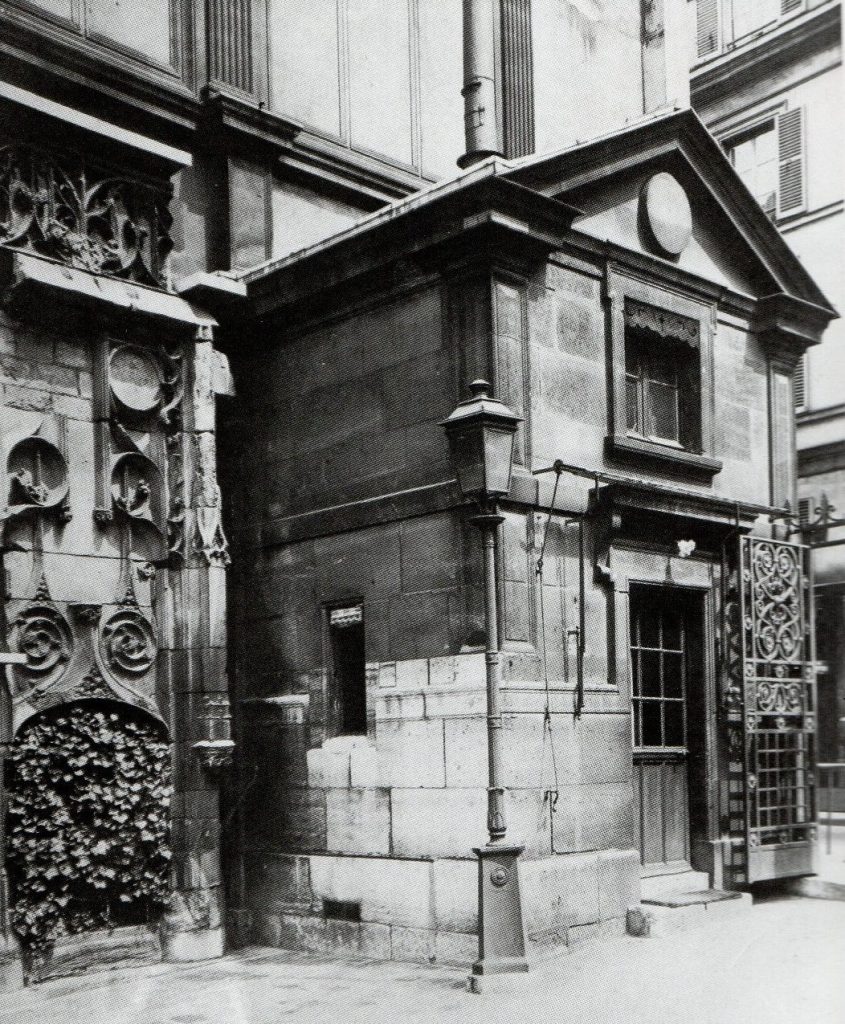

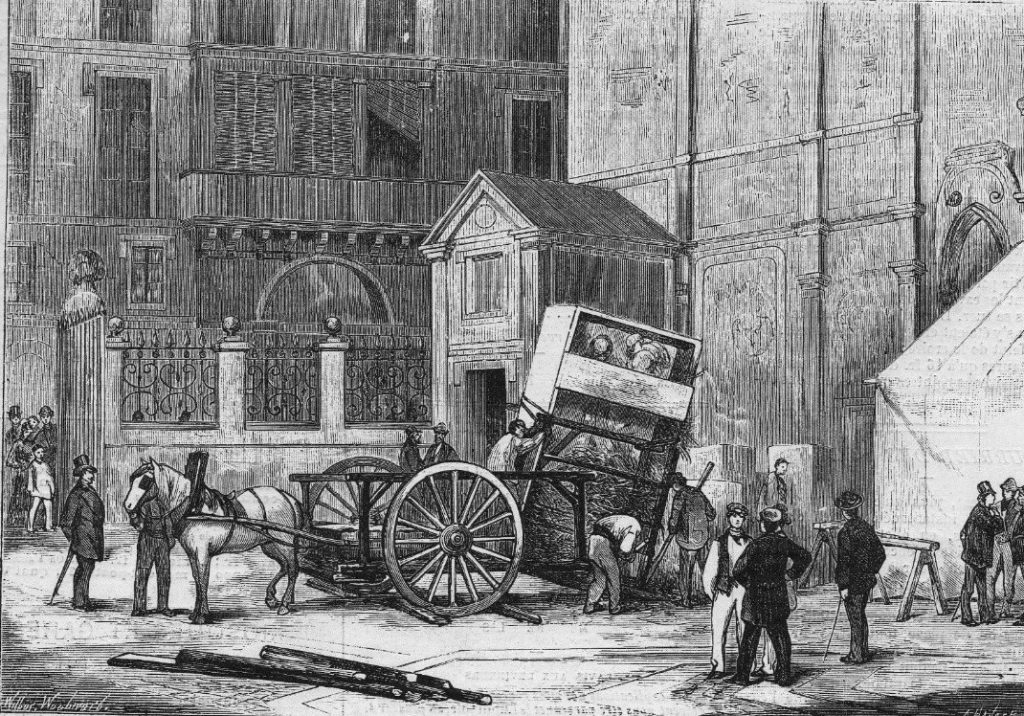

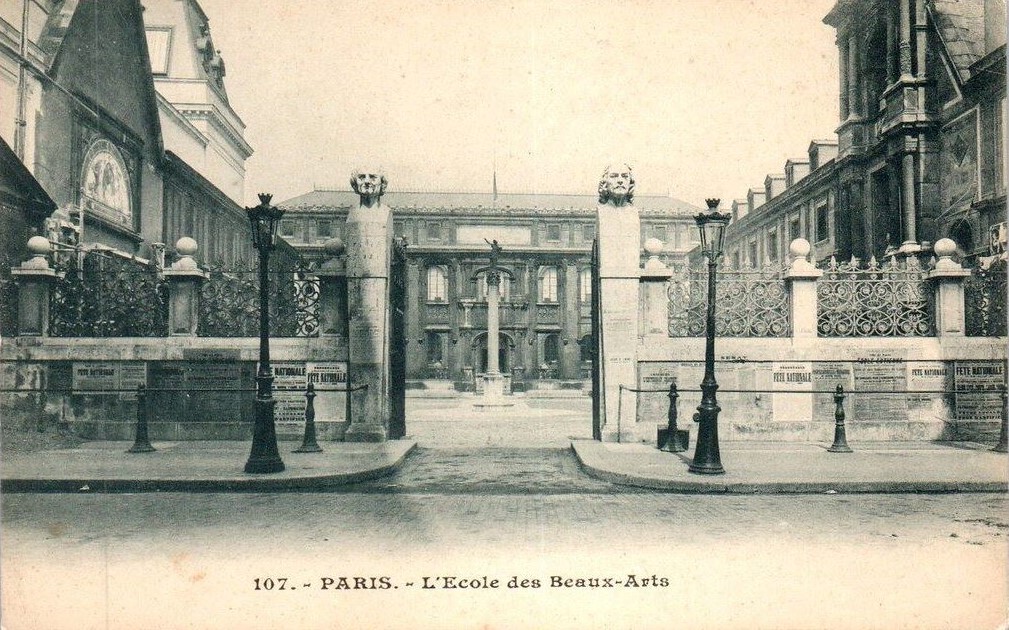

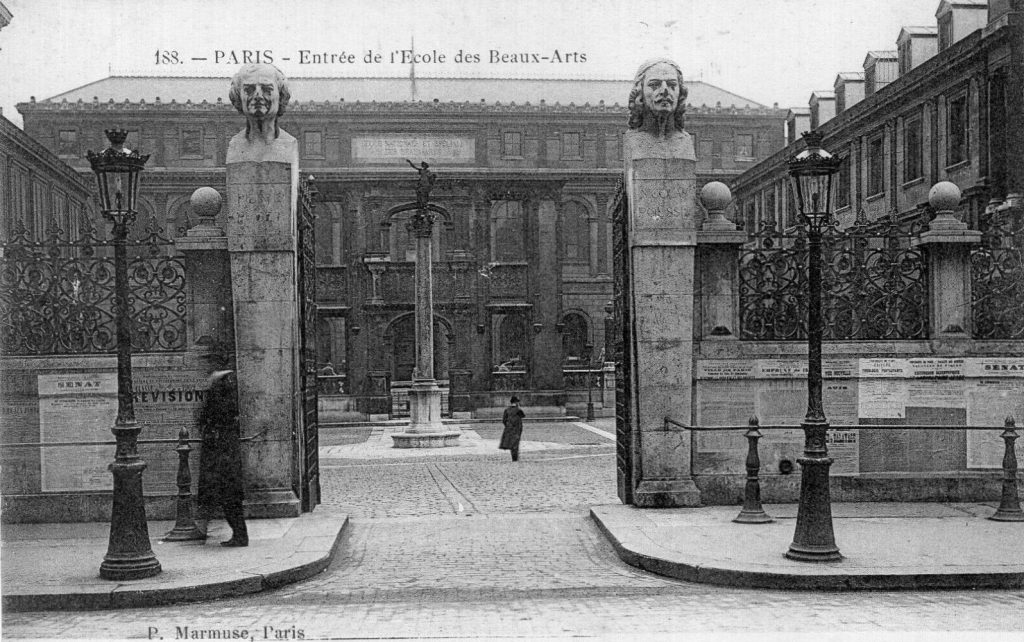

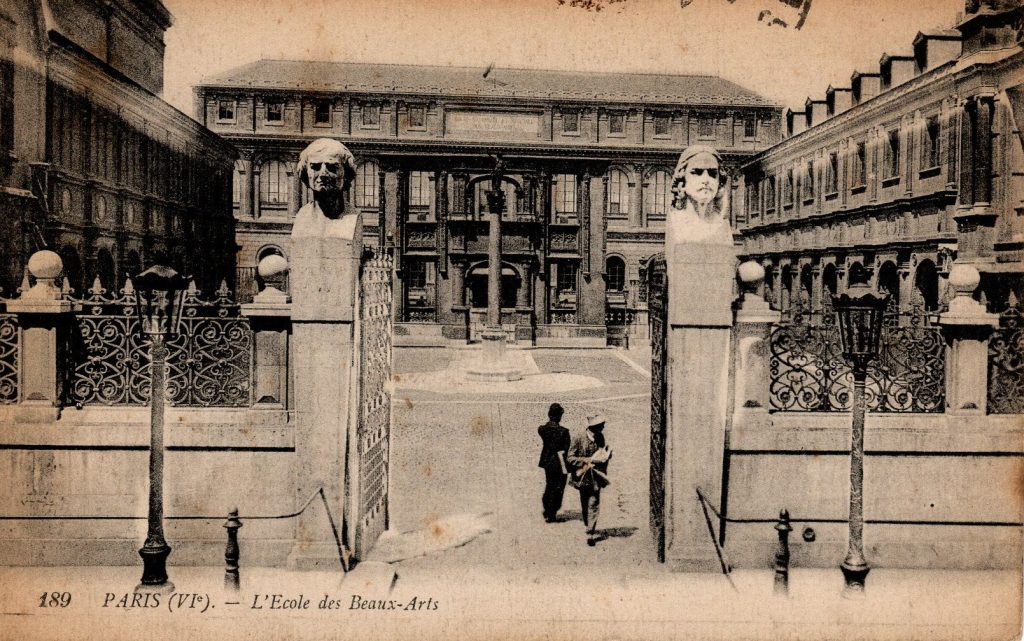

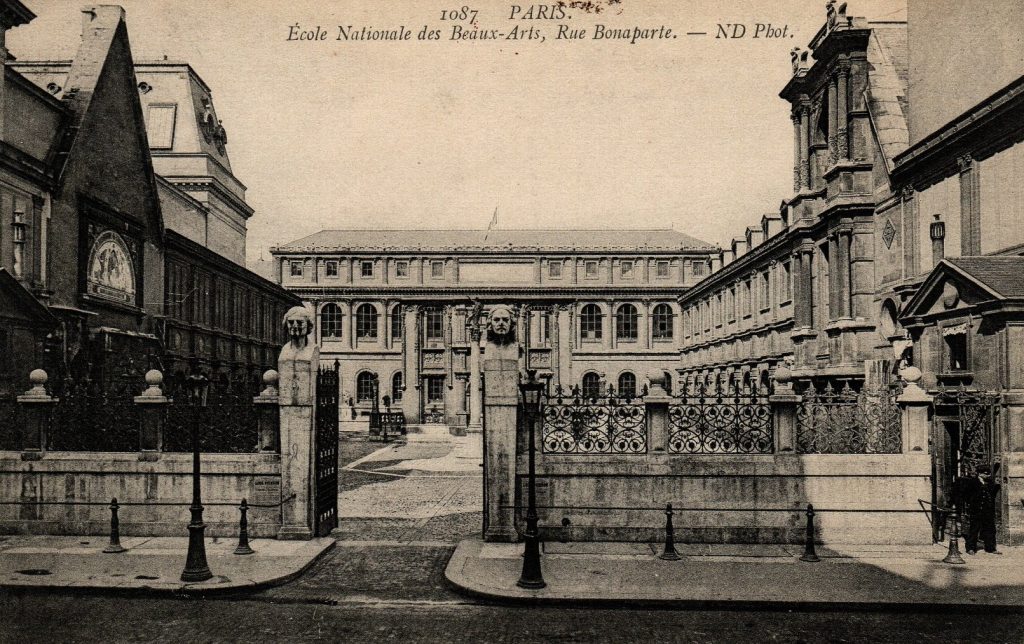

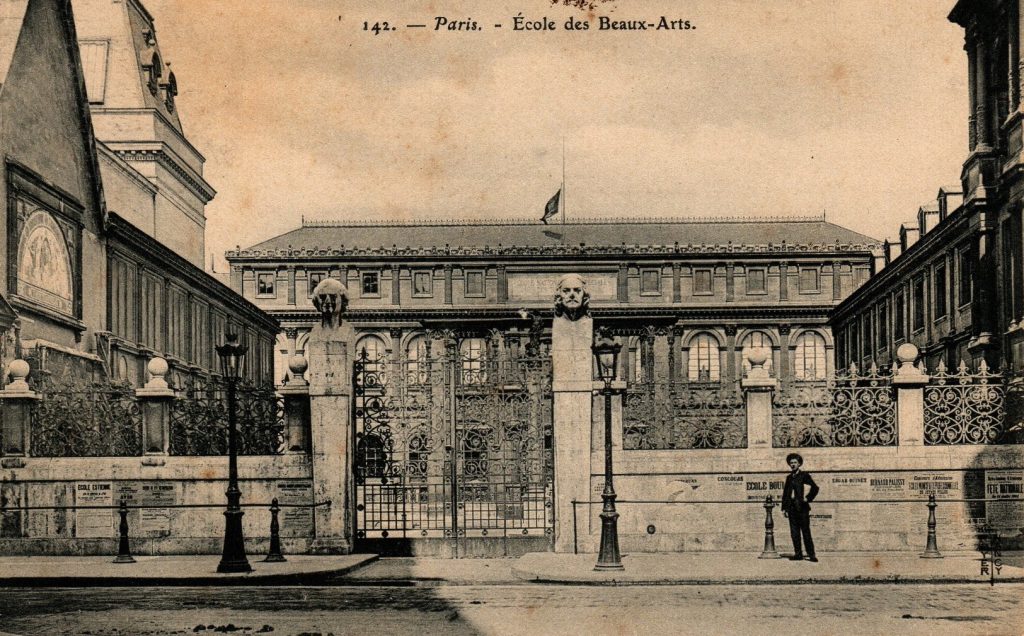

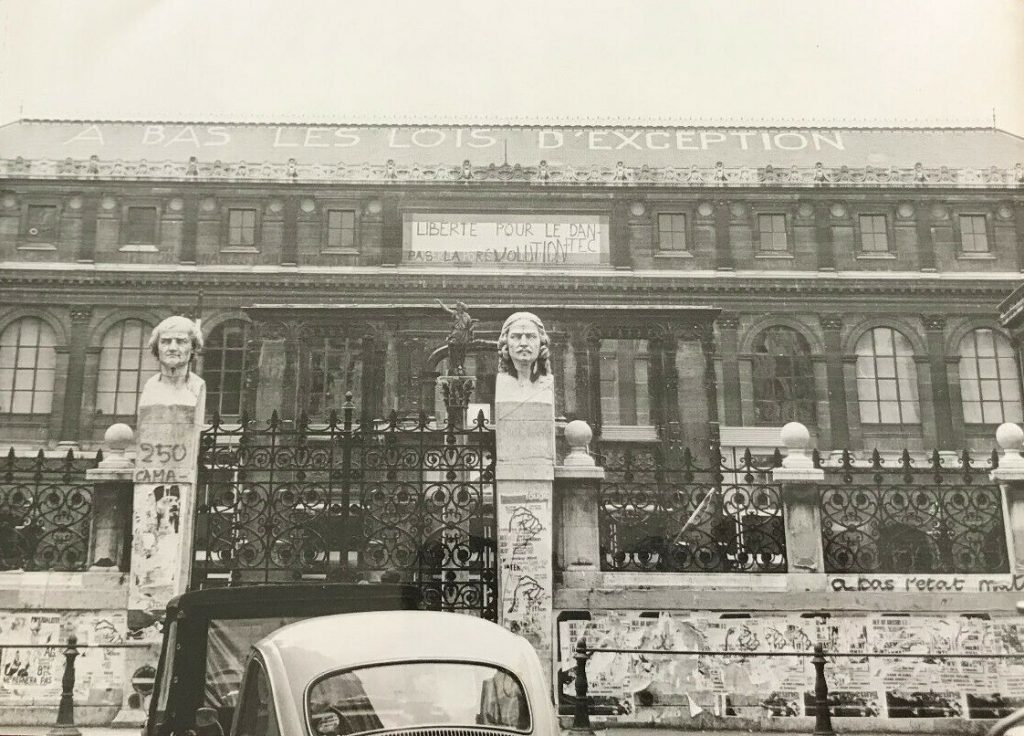

L’École des Beaux-Arts et ses monuments : L’entrée de l’École au 14 rue Bonaparte

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

De 1838 à nos jours

Notes et références

- Depuis vers 1648 la rue s’appelait la rue des Petits-Augustins ; celle-ci était située entre le quai Malaquais, rive gauche de la Seine, et la rue Jacob. Louis Napoléon Bonaparte (1808 – 1873), alors Empereur après son coup d’état du 02/12/1851, prend un arrêté le 12/08/1852 pour remplacer les rues nommées rue du Pot de Fer, rue Saint-Germain et rue des Petits-Augustins par celle nommée « rue Bonaparte ».

- Concernant l’origine de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, voir l’article qui lui est consacrée dans la brève historique de juin 2015.

- Concernant Félix DUBAN voir l’article qui lui est consacré dans la brève historique de mai 2024.

- Source quotidien "Journal des débats politiques et littéraires" du 24/06/1838, page 2.

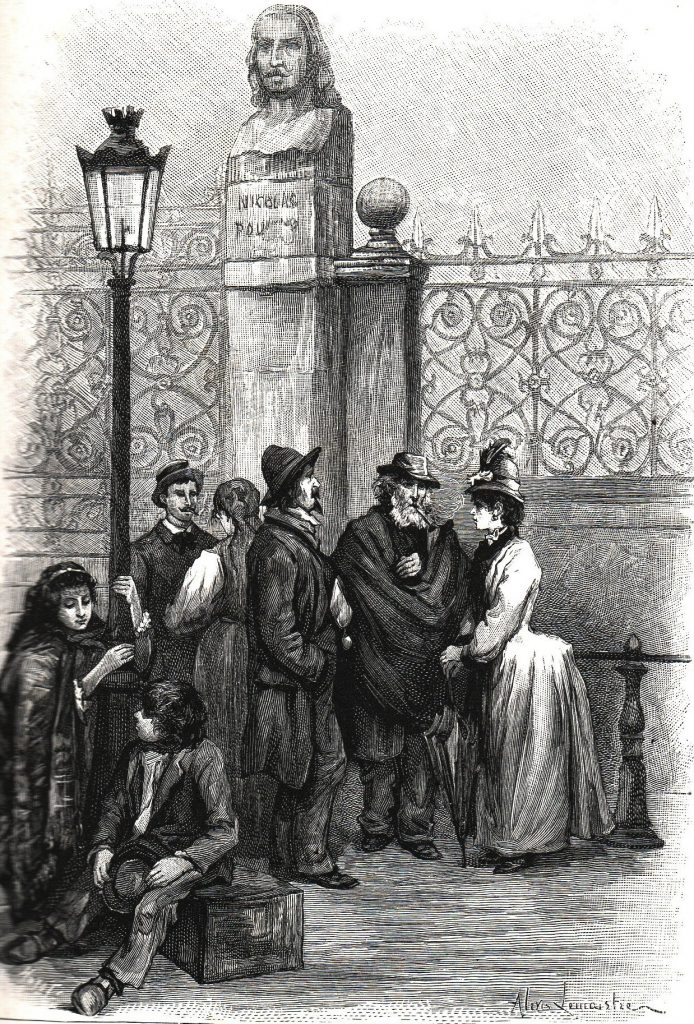

- Nicolas POUSSIN (1594 – 1665) est l'un des plus grands maîtres classiques de la peinture française et un exemple marquant pour les générations d'artistes qui l'ont suivi.

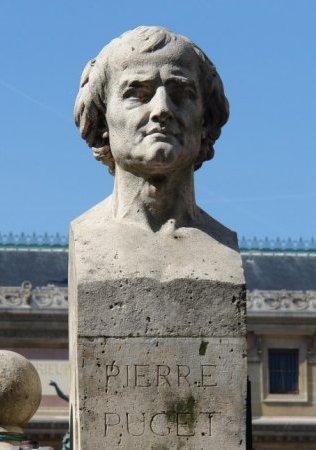

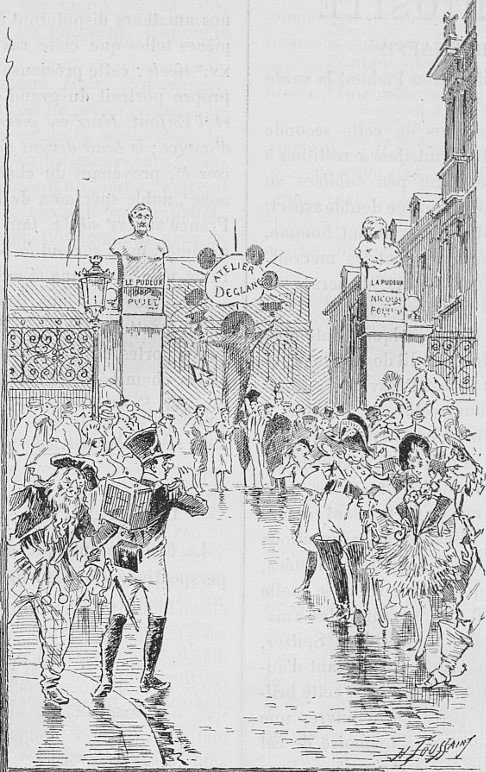

- Pierre PUGET (1620 – 1694), sculpteur, dessinateur, peintre et architecte, dès le début du XVIIIème siècle, il fut célébré comme le plus grand statuaire de son époque.

- . Michel MERCIER (24/10/1810 – 26/03/1891), inscrit à l’École des Beaux-arts le 02/04/1831, il suit l’enseignement de James PRADIER (1790 – 1852).

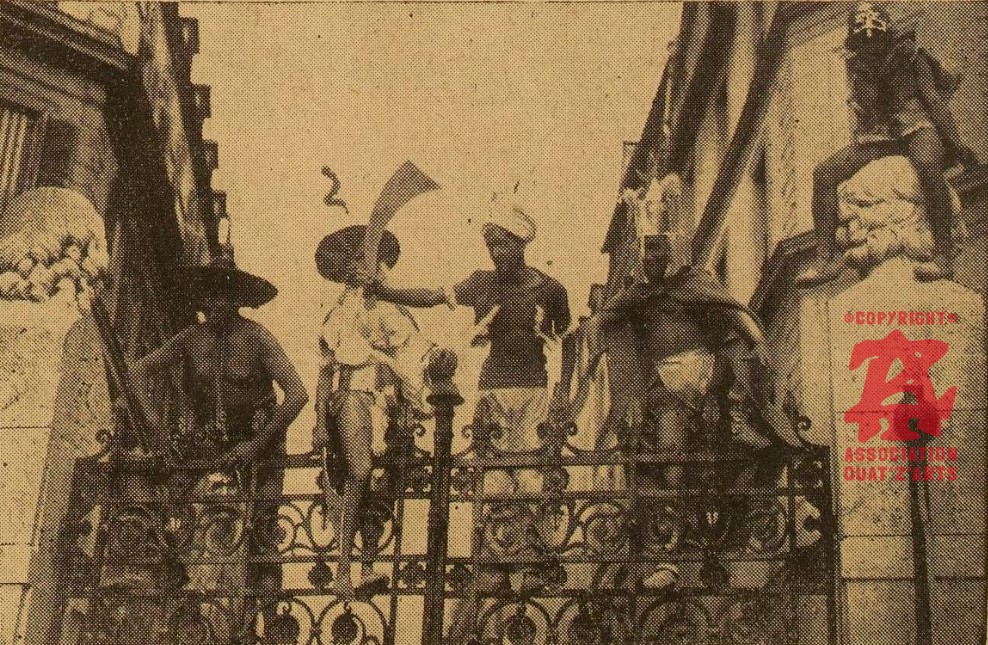

- André WARNOD (24/04/1885 – 10/10/1965), écrivain, critique d'art et dessinateur, il reçut une formation à l'École des Beaux-Arts et aux Arts Décoratifs avant de devenir le chroniqueur et l'illustrateur du Paris nocturne et du Paris artistique de son temps. Il est à l’origine de l'expression « École de Paris » qui est apparu dans un article publié en 1925 dans la revue littéraire Comœdia, expression qui désigne l'ensemble des artistes étrangers arrivés au début du 20ème siècle dans la capitale. Il fut également un grand admirateur et fervent du Bal des Quat'Z'Arts et du Bal de l'Internat et écrivit sur ceux-ci des grands nombres d'articles dans le journal Coemedia.

- Paul MOREAU-VAUTHIER (26/11/1871 – 02/02/1936), inscrit à l’École des Beaux-arts, section sculpture le 21/02/1891 dans l’atelier de Gabriel THOMAS (10/09/1824 – 08/03/1905) puis dans celui d’INJALBERT (23/02/1845 – 20/01/1933). Il est le Président du Bal des Quat’Z’Arts de 1897.

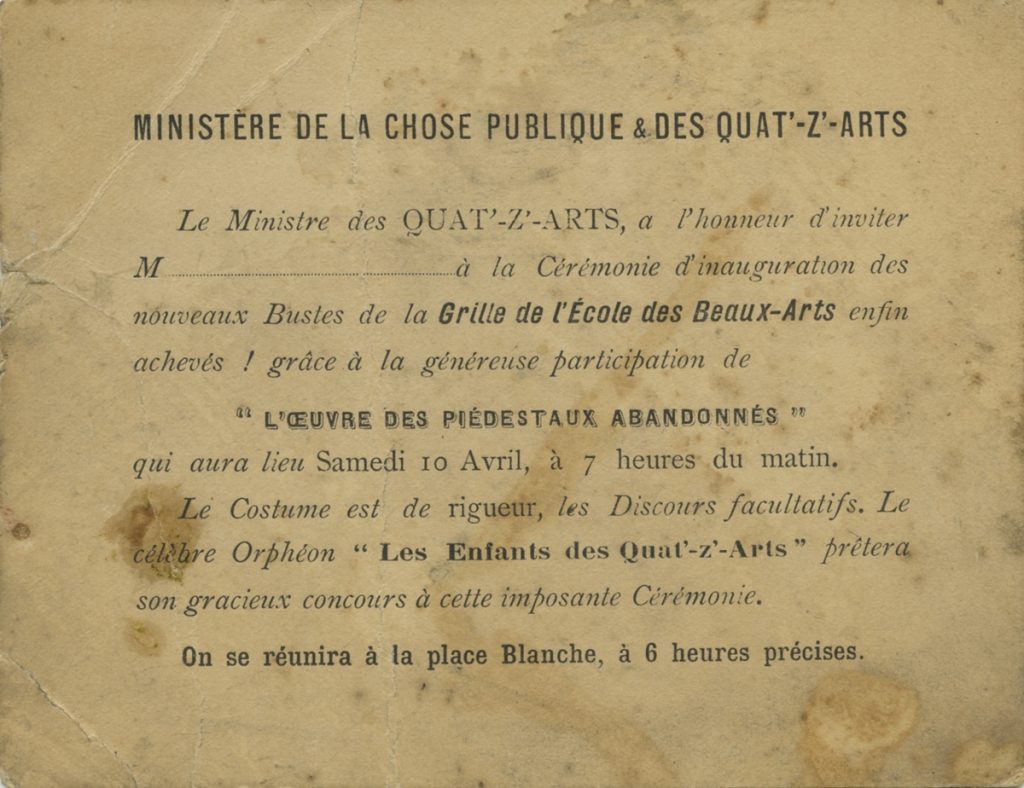

- René BÉRANGER (22/04/1830 – 29/08/1915), avocat, magistrat et homme politique. En 1892, alors Sénateur (depuis 1875), il crée la Société centrale de protestation contre la licence des rues et mène une campagne sévère pour le respect des bonnes mœurs, qui lui vaut le sobriquet de « Père la Pudeur ». Lors de la soirée de la deuxième édition du Bal des Quat’z’Arts, organisée le 8 février 1893 par les étudiants de l’École des Beaux-Arts de Paris, au Moulin Rouge, il y eut, en défilé, un tableau vivant consacré à Cléopâtre et ses servantes, incarnées par plusieurs modèles de l’École, très légèrement vêtues dont Marie Florentine ROYER dite Sarah BROWN (1869 – 12/02/1896). Bien que privé, cet épisode du Bal fut rapporté par voix de presse. René BERANGER, après en avoir pris connaissance, dénonça ce « fait d’une gravité extrême et d’une inadmissible impudeur » et fit poursuivre en justice, son organisateur, Henri GUILLAUME (29/07/1868 – 22/10/1929), alors étudiant architecte à l’atelier libre Laloux et les quatre modèles ayant participés au défilé pour outrage public à la pudeur. L’affaire fut jugée par le tribunal correctionnel de la Seine le 23 juin 1893 et les prévenus furent condamnés. Ils s’en suivront des manifestations et de graves émeutes au Quartier Latin restées célèbres dans les mémoires de l’Histoire encore aujourd’hui. Depuis la date de la condamnation, les étudiants de l’École des Beaux-Arts conserveront pendant très longtemps une rancœur tenace vis-à-vis du Sénateur Béranger, « Père la Pudeur ».

- Paul DUBOIS (18/07/1829 – 23/05/1905), sculpteur, Directeur de l’École des Beaux-Arts du 01/06/ 1878 jusqu’à son décès. Concernant les Directrices et Directeurs de l'École des Beaux-Arts, voir l'article qui leur est consacré dans la brève historique de juin 2015.

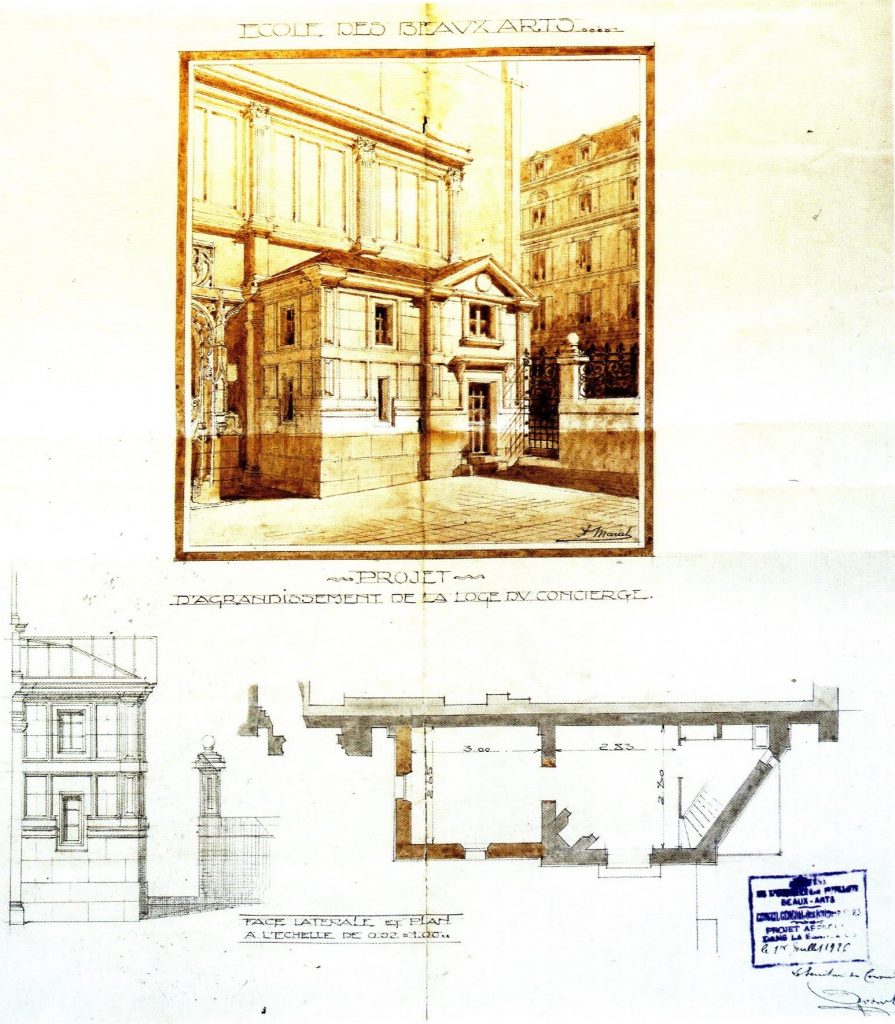

- Alexandre MARCEL (11/09/1860 – 30/06/1928), élève de l’atelier officiel d’architecture Jules ANDRÉ, admission en 1877, 1ère classe en 1879, diplôme en 1882 / Logiste au Prix de Rome d’Architecture en 1882, 1884 et 1889. Architecte en Chef des Monuments Historiques, il est en charge de l’École des Beaux-Arts de 1916 jusqu’à son décès en 1928.

- Julien SIRJACQ (né en 1974), disciplines de peinture, sérigraphie, vidéo, son, formation à l’École des Beaux-Arts de Montpellier (1994), il est diplômé de l’E.N.S.B.A de Paris en 2000, résident à la villa Arson à Nice en juin et juillet 2011. Nommé chef d’atelier de sérigraphie à l’E.N.S.B.A de Paris en 2015, il est également responsable du département impression/édition.